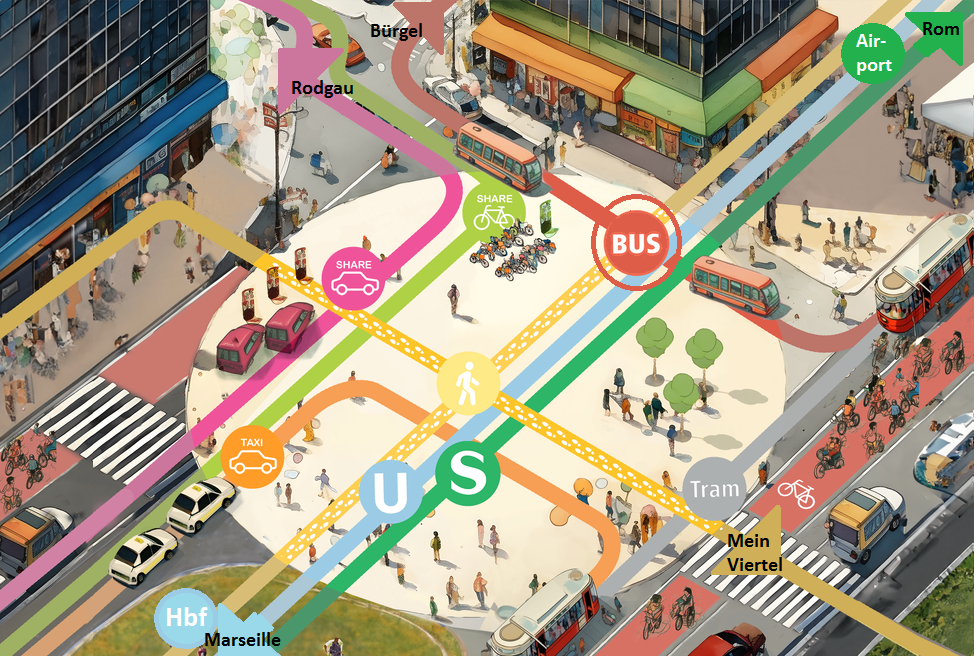

Dass Fliegen ein »Klimakiller« ist, ist selbst Vielfliegern klar. Dass auf Kurzstrecken die Bahn eine Alternative wäre, bestreiten auch wenige. Doch die Deutsche Bahn macht es Umsteigern bekanntlich schwer. Im November 2025 kündigte Trenitalia ein Interesse am Einstieg in den deutschen Markt mit seinen Hochgeschwindigkeitszügen an. Und gerade das Beispiel Italien zeigt, dass Bahn auch konkurrenzfähig geht.

Das Fliegen auf Kurzstrecken kann man sich wunderbar schön- und auch schlechtrechnen. Vor einigen Jahren etwa hat der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft – schon am Namen leicht als Lobbyist zu erkennen – für die Kurzstrecken-Konkurrenz Bahn-Flugzeug mal das unschlagbare Beispiel Hamburg-Nürnberg aufgerufen: achteinhalb Stunden mit der Bahn versus knapp zweieinhalb mit dem Flieger. Auch die Luftikusse des BDL haben zumindest verschämt noch »reine Fahr- bzw. Flugzeit« angefügt, aber doch den Unterschied vor allem Geschäftsreisenden mit drohenden Übernachtungen und Überstunden als kaum zumutbar herausgearbeitet. Aber auch unterschlagen, dass das Ganze mit An-, Abfahrts- und Wartezeiten nicht mehr ganz so rosig aussieht. Und erst recht mit anderen Flughäfen (wobei es nicht gleich der in Berlin mit vier Stunden Vorlauf sein muss). Genauso schön hat sich auch schon mal Greenpeace die Alternativwelt der Bahn gerechnet. Rund zehn Prozent aller europäischen Kurzstreckenflüge sei in zwei Stunden mit der Bahn zu machen, nochmals knapp 20 Prozent unter sechs Stunden und weitere 15 Prozent mit Nachtzügen. In Deutschland ließen sich damit über 50 Prozent, in Österreich sogar über 80 Prozent der Kurzstrecken ersetzen.

Klingt plausibel. Aber auch gut? Zwei mal sechs Stunden Fahrt hin und zurück sind nun auch nicht gerade der (terminliche Zu-) Bringer. Bis zu 90 Prozent weniger CO2-Ausstoß ist schon eher ein Argument. Doch die Alternative Bahn würde eine noch bessere Alternative, wenn es mehr gute Gründe gäbe. Der Blick nach Italien könnte hier ein Fingerzeig sein. Dort haben seit einigen Jahren »Trenitalia« und »Italo« mit ihren Hochgeschwindigkeitszügen viele Flugverbindungen schlicht obsolet gemacht. Ein Coup gelang ihnen vor drei Jahren: Italiens einst stolze Fluggesellschaft ging – vereinfacht gesagt – Pleite. Zugegeben: Gründe waren auch Corona und ein Missmanagement auf Langstreckenflügen. Doch zum Niedergang trug auch das Wegbrechen des Inlandsgeschäftes maßgeblich bei. Und das trug damals einen Namen: »Le Frecce«, die »Pfeile«. Seit 2008 ist die Bahngesellschaft Trenitalia mit diesen so genannten Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs – und eroberte in gut einem Jahrzehnt Passagier*in um Passagier*in. Paradestrecke ist die Verbindung Rom – Mailand. Die Frecce schafften sie in drei Stunden. Mit dem Flieger dauerte es von Innenstadt zu Innenstadt rund vier Stunden. In der Zeit war man von Mailand mit dem gleichen Zug schon bequem in Neapel. Entsprechend entwickelten sich die Zahlen: Während das Flugzeug auf der Strecke binnen eines Jahrzehnts knapp zwei seiner einst drei Millionen Passagier*innen verlor (kleine Konkurrenten der Alitalia inbegriffen), gewann der Zug damals von einer auf rund dreieinhalb Millionen dazu. Und das Gleiche gilt für das gesamte Hochgeschwindigkeitsnetz: In zehn Jahren steigerten die »Pfeile« die Passagierzahl auf ihren Strecken von 6,5 auf 40 Millionen Menschen. Hinzu kommt, dass die Frecce in Italien nicht alleine unterwegs waren. »Italo« heißt neben Trenitalia ein zweiter Akteur mit Hochgeschwindigkeitszügen. Willkommener Nebeneffekt für die Reisenden: Die Preise sind überschaubar. Ergebnis: Im Inland konnte Alitalia, die vor zwei Jahrzehnten noch fast ein Drittel ihres Umsatzes mit solchen Flügen machte, zum Schluss eigentlich nur noch auf den Strecken zu Inseln wie Sardinien punkten. Apropos Punkten: Ein bestens ausgebautes eigenes Netz sorgt bei den Bahnen zudem für eine Pünktlichkeit, welche die Deutsche Bahn zuverlässig nur einmal im Jahr schafft – wenn immer und verlässlich ab dem zweiten Dezember-Sonntag neue Preise gelten. Nicht von ungefähr investierte die Regierung in Rom bereits zig Milliarden für den Ausbau dieser Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ein Beispiel dafür, dass es oft ausreicht, die umweltfreundlichen Alternativen konkurrenzfähig zu machen. Mittlerweile ist zwar längst ITA, die Nachfolgegesellschaft der Alitalia, am Start. Doch das Fliegen im Inland obliegt auch weiterhin zu einem sehr großen Teil den »Roten Pfeilen« und ihren erdnahen Konkurrenten … (sfo.).